![]() 栗肩雀鹀(学名:Pooecetes gramineus):小型鸣禽。主食植物种子。喙为圆锥形,与雀科相比较为细弱,上下喙边缘不紧密切合而微向内弯,因而切合线中略有缝隙;体羽似麻雀,外侧尾羽有较多的白色。

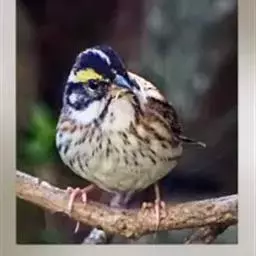

栗肩雀鹀(学名:Pooecetes gramineus):小型鸣禽。主食植物种子。喙为圆锥形,与雀科相比较为细弱,上下喙边缘不紧密切合而微向内弯,因而切合线中略有缝隙;体羽似麻雀,外侧尾羽有较多的白色。

栖息于开阔的苔原、苔原森林地带、灌丛林缘沼泽、草地、苔原地带。主要以草子、种子、果实等植物性食物为食,也吃昆虫等动物性食物。非繁殖期常集群活动,繁殖期在地面或灌丛内筑碗状巢,产卵3-5枚,一般由雌鸟孵化12-13天,雏期约等于孵化期。栗肩雀鹀通常每年可以产2窝。

分布于巴哈马,加拿大,危地马拉,墨西哥,特克斯和凯科斯群岛,美国。

基本信息

栗肩雀鹀属小型鸣禽,体型似麻雀,体长18厘米,翼展24厘米,体重20-28克。背部深棕色,具黑色纵纹;胸部有广泛的灰色,长长的尾巴时常挑起,尾羽外侧白色。耳羽浅灰色,虹膜黑色,具白色眼环。腿爪粉红色。两性相同。幼鸟像成鸟,但翅膀缺少红染色。 [1-2]

喙短为圆锥形,与雀科的鸟类相比较为细弱,上下喙边缘不紧密切合而微向内弯,因而切合线中略有缝隙。

主要栖息于开阔的苔原、苔原森林地带、灌丛林缘沼泽、草地、苔原地带。低山、丘陵、山脚平原地带的灌丛、小树丛、农田、地边和旷野中的灌丛与树上、山地、草原、农田、城镇和乡村。

秋季迁徙,在美国华盛顿州的种群,9月中旬开始迁移,在3-4月上旬返回。

繁殖期间常单独或成对活动,其他季节多成几只至10多只的小群分散活动在地上,频繁地在草丛间穿梭或在灌木低枝间跳跃,有时也栖于小树低枝上,见人立刻落下藏匿于草丛或灌丛中。飞翔时尾羽有规律地散开和收拢,频频地露出外侧白色尾羽。常发出单调而低弱的叫声,多是隐伏在灌木荆棘丛中或草丛中鸣叫。如遇惊扰,或在灌丛间低飞逃窜,或飞到附近树上,注视一会再飞走,飞行快而直。繁殖期间站在茂密的树冠层间或灌木顶枝上鸣唱,鸣声响亮,清脆而婉转

主要以草子、种子、果实等植物性食物为食,也吃昆虫等动物性食物。除吃草子、谷子、糜子和灌木浆果等植物性食物外,还吃鞘翅目、膜翅目、半翅目、鳞翅目等昆虫及昆虫幼虫和卵。 [1-2]

原产地:巴哈马,加拿大,危地马拉,墨西哥,特克斯和凯科斯群岛,美国。

旅鸟:伯利兹,圣皮埃尔和密克隆岛。

在北美,分布于加拿大新斯科舍省和新英格兰的整个中西部和大平原各州,萨斯喀彻温省的海岸和不列颠哥伦比亚省的内陆。它的巢区继续向南至美国弗吉尼亚州北部和加利福尼亚州中部。冬季迁徙到美国南部,从北卡罗来纳州到南加州。在每年的冬季,也可以远在墨西哥南部发现栗肩雀鹀的踪迹。

栗肩雀鹀分布图

繁殖期3-4月。在迁徙途中雄鸟即开始了求偶鸣叫和配对,到达繁殖地后立刻开始占区和继续鸣叫。营巢于地上草丛或灌丛中。借助于上一年的枯草和灌木枝叶的掩盖,巢很隐蔽。巢呈杯状,用枯草叶和枯草茎构成,内垫细的枯草茎叶和兽毛。五月中旬雌鸟开始产卵,每窝产卵3-5枚,卵白色、被有小的褐色或紫褐色斑点。孵卵由雌雄鸟共同承担,孵化期11-13天。雏鸟晚成性,绒毛散束,弱小无助,由于父母的照顾,它们长得很快,并在孵化后留巢7-12天就可离巢。栗肩雀鹀通常每年可以产2窝。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2013年濒危物种红色名录ver 3.1——低危(LC)。

凤头鹀:属小型鸣禽,体重21-31克,体长134-175毫米。以头顶的细长羽冠为特征,…

田雀鹀属雀形目、鹀科,是一种小型鸣禽,鸟体小巧玲珑,圆圆的头和长长的翅膀,喙短为圆锥形,与雀科的鸟…

灰头鹀:属小型鸣禽。体重14-26克,体长125-161毫米。雄鸟嘴基、眼先、颊黑色,…

黄眉鹀是雀形目鹀科鹀属鸟类,体型中等偏小。雄鸟头部主要为黑色,冠纹白色,眉纹前段黄色而后段白色,…

黄喉鹀,又叫黄眉子、黄蓬头、虎头凤,是鹀科鸡属鸟类。黄喉鹀雄鸟,头黑色,前头具竖立的羽冠,…

暗眼灯草鹀属小型鸣禽,繁殖栖息地是北美的针叶林或混交林区,喜欢湿地,在地面上觅食。冬季集群活动,主…

黄眉鹀是雀形目鹀科鹀属鸟类,体型中等偏小。雄鸟头部主要为黑色,冠纹白色,眉纹前段黄色而后段白色,…

苇鹀:为鹀科鹀属的小型鹀鸟。体重11-16克,体长126-151毫米。…