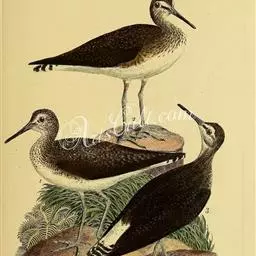

![]() 翻石鹬(学名:Arenaria interpres)体型高矮兼称,看起来十分的滑稽。它们在繁殖季时体色非常醒目,由栗色、白色和黑色交杂而成,嘴短,黑色,脚橙红色。到了冬天,翻石鹬身上的栗红色就会消失,而换上单调且朴素的深褐色羽毛。翻石鹬为台湾普遍的过境鸟,但是以春过境期较容易见到。它们在台湾中南部以及金门、澎湖等离岛都可以发现。平时喜欢栖息在潮间带、河口沼泽或是礁石海岸等湿地环境,主要以藏身其下的沙蚕、螃蟹等小动物为食。在中国为旅鸟和冬候鸟。春季于4-5月,秋季于9-10月迁徙。迁徙时常集成松散的大群。

翻石鹬(学名:Arenaria interpres)体型高矮兼称,看起来十分的滑稽。它们在繁殖季时体色非常醒目,由栗色、白色和黑色交杂而成,嘴短,黑色,脚橙红色。到了冬天,翻石鹬身上的栗红色就会消失,而换上单调且朴素的深褐色羽毛。翻石鹬为台湾普遍的过境鸟,但是以春过境期较容易见到。它们在台湾中南部以及金门、澎湖等离岛都可以发现。平时喜欢栖息在潮间带、河口沼泽或是礁石海岸等湿地环境,主要以藏身其下的沙蚕、螃蟹等小动物为食。在中国为旅鸟和冬候鸟。春季于4-5月,秋季于9-10月迁徙。迁徙时常集成松散的大群。

基本信息

翻石鹬全貌特征 雄鸟夏季头颈白色,头顶与枕具细的黑色纵纹;前额白色,有一黑色横带横跨于两眼之间,并经两眼垂直向下,与黑色颚纹相交。眼先、耳覆羽和喉白色,胸和前颈黑色,两端分别向颈侧延伸,形成两条带斑;前端与黑色颚纹相联,使喉仅中部为白色。其余下体纯白色。背、肩橙红色,具黑、白色斑;下背和尾上覆羽白色,腰具一黑色横带;尾黑色,外侧5对尾羽具窄的白色尖端;初级飞羽黑褐色,羽轴白色,内侧初级飞羽基部白色;大覆羽黑色,具白色端斑,外侧次级飞羽基部也为白色,端部黑色;内侧次级飞羽白色,具黑色端斑;在翅上形成明显的白带。三级飞羽橙栗色,具黑色斑纹;小翼羽及初级覆羽黑色;中覆羽赤褐色;内侧翅覆羽和三级飞羽基部白色,在翅基部形成三角形白斑;雌鸟和雄鸟基本相似,但上体较暗,多为暗赤褐色,头部黑色纵纹较多。冬羽和夏羽相似,但上体橙栗色大多消失,变为暗褐色。背部和胸部黑色变为黑褐色。黑白斑驳也不甚明显。幼鸟似成鸟冬羽,但上体体色更暗,多为褐色,具皮黄白色羽缘。

大小量度:体重♂82-135g,♀83-110g;体长♂180-233mm,♀208-240mm;嘴峰♂20-23mm,♀20-24mm;翅♂142-155mm,♀138-155mm;尾♂53-64mm,♀57-63mm;跗跖♂24-27mm,♀25-27mm。(注:♂雄性;♀雌性)

翻石鹬常单独或成小群活动。迁徙期间也常集成大群。行走时步态有点蹒跚,但奔跑很好,飞行有力而直,通常不高飞。觅食时常用微向上翘的嘴翻开海草或小圆石觅找下面隐藏的食物。也常吃腐尸。

主要啄食甲壳类、软体动物、蜘蛛、蚯蚓、昆虫和昆虫幼虫。也吃部分禾本科植物种子和浆果。常单独或分散成小群觅食。觅食时主要通过嘴翻转水边地上或浅水处的海草和小卵石,啄食隐藏在下面的甲壳类和其他小型无脊椎动物。也吃死的动物尸体。

〔附注∶翻石鹬图册图片来源 〕

翻石鹬栖息于岩石海岸、海滨沙滩、泥地和潮涧地带,也出现于海边沼泽及河口沙洲。迁徙期间偶尔也出现于内陆湖泊、河流、沼泽以及附近之荒原和沙石地上。

翻石鹬的繁殖期为6-8月。繁殖于北极海岸。多置巢于浅滩或岛屿、沙地及海岸灌丛与岩石下,通常隐蔽得很好。巢多利用地面凹坑,内垫以草茎、草叶和苔藓。每窝通常产卵4枚,偶尔有少至3枚和多至5枚的。卵的形状为梨形,颜色为淡灰色、灰褐色或橄榄绿色。具褐色斑点。卵的大小为36-44.5×26-31.3毫米,平均40.5×29.3毫米。雌雄轮流孵卵,但以雌鸟为主。

翻石鹬指名亚种〔拉丁种名:Arenaria interpres interpres〕。

列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2012年濒危物种红色名录ver3.1——无危(LC)。

翻石鹬分部图 翻石鹬繁殖于北极圈冻原带,越冬于西欧、非洲西北部、南非、印度、东南亚、澳大利亚、南美、美国东南部、夏威夷群岛以及中国广东、海南岛、福建和台湾等地。部分终年留居海南岛。迁徙期间经过中国黑龙江、吉林、辽宁、河北;西至青海湖,南至广东、福建、香港、台湾、海南岛和西沙群岛等地。

阔嘴鹬是涉禽,体长17厘米。特征为翼角常具明显的黑色块斑并具双眉纹。与黑腹滨鹬平滑下弯的嘴相比,…

中杓鹬是鹬科杓鹬属动物,体重315-475克,体长384-455毫米。中型涉禽,眉纹色浅,具黑色顶纹,…

白腰草鹬是鸻形目鹬科鹬属鸟类。中等体型,约23厘米。矮壮型,深绿褐色,腹部及臀为白色。…

翻石鹬:体重82-135克,体长180-240毫米。体型高矮兼称,看起来十分的滑稽。…

漂鹬是中等体型的灰色鹬,体长约28厘米。腿暗淡黄色,嘴细直。冬羽全灰,…

林鹬体长约20厘米,体型略小,纤细,褐灰色,腹部及臀偏白,腰白。上体灰褐色而极具斑点;眉纹长,…

青脚鹬,是鸻形目鹬科鹬属中型涉禽。其成鸟夏羽头顶至后颈灰褐色具白色羽缘,眼圈白色,…

翻石鹬:体重82-135克,体长180-240毫米。体型高矮兼称,看起来十分的滑稽。…