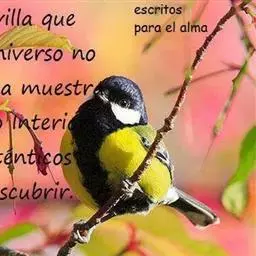

![]() 黄腹山雀(学名:Parus venustulus)小型鸟类,体长9~11厘米。雄鸟头和上背黑色,脸颊和后颈各具一白色块斑,在暗色的头部极为醒目。下背、腰亮蓝灰色,翅上覆羽黑褐色,中覆羽和大覆羽具黄白色端斑,在翅上形成两道翅斑,飞羽暗褐色,羽缘灰绿色;尾黑色,外侧一对尾羽大部白色;颏至上胸黑色,下胸至尾下覆羽黄色。雌鸟上体灰绿色,颏、喉、颊和耳羽灰白色,其余下体淡黄色绿色。

黄腹山雀(学名:Parus venustulus)小型鸟类,体长9~11厘米。雄鸟头和上背黑色,脸颊和后颈各具一白色块斑,在暗色的头部极为醒目。下背、腰亮蓝灰色,翅上覆羽黑褐色,中覆羽和大覆羽具黄白色端斑,在翅上形成两道翅斑,飞羽暗褐色,羽缘灰绿色;尾黑色,外侧一对尾羽大部白色;颏至上胸黑色,下胸至尾下覆羽黄色。雌鸟上体灰绿色,颏、喉、颊和耳羽灰白色,其余下体淡黄色绿色。

相似种绿背山雀体型较大,腹有宽的黑色纵带,野外容易识别。

单独、成对或成小群,有时与其他种类混群。叫声似灰蓝山雀。高音的嘁嘁喳喳声及似责骂声。复杂鸣声包括高调颤音。

基本信息

雄鸟额、眼先、头顶、枕、后颈一直到上背黑色具蓝色金属光泽,后颈具一白色、有时微沾黄色的白色块斑,脸颊、耳羽和颈侧白色,在头侧形成大块白斑。下背、腰、肩亮蓝灰色,腰较浅淡,翅上覆羽黑褐色,中覆羽和大覆羽具白而微沾黄的端斑,在翅上形成两道明显的翅斑;飞羽暗褐色,除外侧两枚初级飞羽外,其余飞羽外翈羽缘灰绿色,三级飞羽先端黄白色。尾上覆羽和尾羽黑色,最外侧一对尾羽外翈近基处大部白色,其余外侧尾羽外翈中部白色。颏、喉和上胸黑色微具蓝色金属光泽,下胸和腹鲜黄色,两肋黄绿色,尾下覆羽黄色,腋羽和翅下覆羽白色有时微沾黄色。

雌鸟额、眼先、头顶、枕和背灰绿色,后颈有一淡黄色斑。腰亦为灰绿色但稍淡,两翅覆羽和飞羽黑褐色,外翈羽缘绿色,中覆羽、大覆羽和三级飞羽具淡黄白色端斑。脸颊、耳羽以及颏和喉白色或灰白色,其余下体淡黄沾绿色。

幼鸟和雌鸟相似,但头侧和喉沾黄色。

虹膜褐色或暗褐色,嘴蓝黑色或灰蓝黑色,脚铅灰色或灰黑色。

大小量度:体重♂9~14克,♀9.7~12.5克;体长♂88~108毫米,♀83~105毫米;嘴峰♂9.5~10.5毫米,♀8.5~10.5毫米;翅♂60~66.6毫米,♀60~63毫米;尾♂30.8~39毫米,♀31.3~40毫米; 跗蹠♂15~18毫米,♀14~17毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

主要栖息于海拔2000米以下的山地各种林木中,冬季多下到低山和山脚平原地带的次生林、人工林和林缘疏林灌丛地带。

除繁殖期成对或单独活动外,其他时候成群,常成10~30只的群体在高大的阔叶树或针叶树上,有时也与大山雀等其他鸟类混群。整天多数时候在树枝间跳跃穿梭,或在树冠间飞来飞去,频频发出“嗞、嗞、嗞”的叫声。

迁徙:留鸟,部分游荡。

食性:主要以直翅目、半翅目、鳞翅目、鞘翅目等昆虫为食,也吃植物果实和种子等植物性食物。

繁殖期4~6月。营巢于天然树洞中,巢呈杯状,主要由苔藓、细软的草叶、草茎等材料构成,内垫以兽毛等。每窝产卵5~7枚,卵白色,被有红色或褐色斑点,卵的大小据3枚卵的测量为17~18毫米×12~13.5毫米。

黄腹山雀是中国特产鸟类,分布于中国甘肃西南部,陕西南部秦岭太白山,四川北部平武、南坪、中部雅安、峨眉、宝兴、乐山、南部泸县、西部康定、西南部峨边、马边、甘洛、西昌,贵州北部赤水、绥阳、东北部江口、中部贵阳、贵定、南部惠水、东南部榕江,云南东北部永善、中部昆明,湖南、湖北、江苏、浙江、江西、安徽,往北到河南伏牛山和山西南部,偶见于河北兴隆和北京西山,往南至福建、香港、广东和广西等地。 分布图

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List):无危物种(LC),2016年评估。

该物种已列入中国林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

全球种群未量化,在原产地属局域常见物种(Harrap and Quinn 1996)。该鸟在中国约有10,000~100,000 繁殖对(Brazil 2009)。 黄腹山雀在中国分布广泛,种群数量局部地区较丰富。

黄眉林雀为山雀科林雀属的鸟类。分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度、孟加拉、缅甸、越南以及中国大陆的福建、四川、云南、贵州、西藏等地,多见于海拔500-3000米左右的山地,冬季可见于平原地区。该物种的模式产地在尼泊尔。

大山雀是山雀科、山雀属的中小型鸟类,体长13-15厘米,翼展23-26厘米,体重16-21克。…

冕雀:共有4个亚种。体长20-21厘米,体重34-49克。具蓬松的黄色长型冠羽。雌鸟似雄鸟,…

火冠雀又名火帽雀,是雀形目山雀科火冠雀属小型鸟类。体长约10厘米,雄鸟繁殖期前额鲜红色,…

白眉山雀为山雀科山雀属的鸟类,是中国的特有物种。分布于青海、甘肃、四川、西藏等地,…

黄眉林雀为山雀科林雀属的鸟类。分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度、孟加拉、缅甸、越南以及中国大陆的福建、四川、云南、贵州、西藏等地,多见于海拔500-3000米左右的山地,冬季可见于平原地区。该物种的模式产地在尼泊尔。

绿背山雀也叫青背山雀,是雀形目山雀科山雀属的鸟类动物。绿背山雀体长约13厘米,…

褐头山雀:共有14个亚种,是一种小型的山雀。头顶及颏褐黑,上体褐灰,颊白,颏和喉黑色,下体近白,…